- [2025-03-19]·漯河市文学艺术界联合会2024年事

- [2024-12-26]·漯河市文学艺术界联合会关于所属

- [2024-09-30]·漯河市文学艺术团体联络服务中心

订阅漯河文艺网 漯河文联 漯河市文学艺术界联合会 > 门户 > 文艺名家 > 查看内容

创作是我人生的幸福所在 ——访国家一级编剧、中国戏剧家协会会员、漯河市戏剧家协会 ...

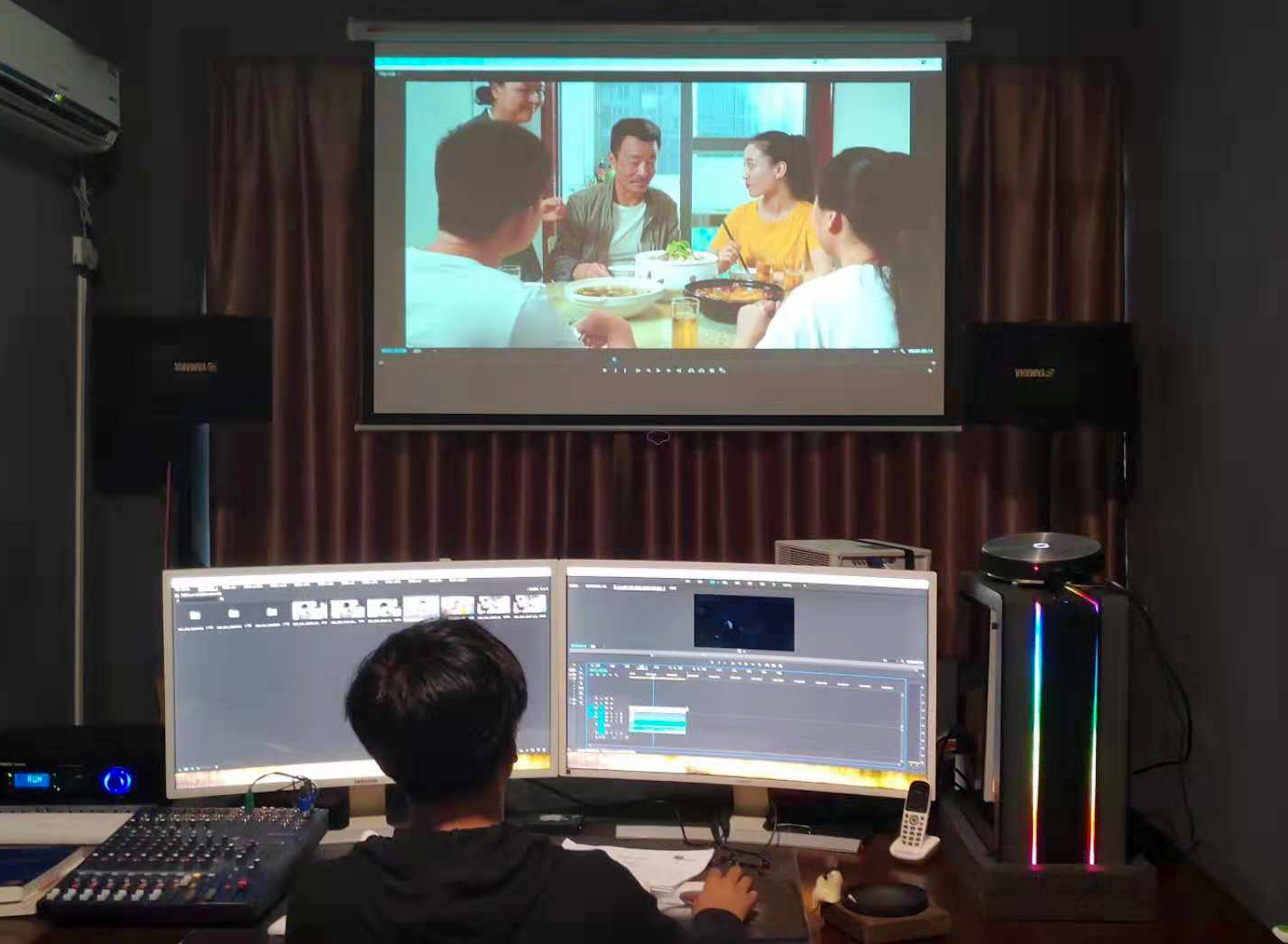

创作是我人生的幸福所在 ——访国家一级编剧、中国戏剧家协会会员、漯河市戏剧家协会主席陈解民 张俊霞 ·陈解民简介· 陈解民,国家一级编剧,中国戏剧家协会会员,漯河市戏剧家协会主席。40余年来,她共发表(演出、播放)各类作品800余篇(部)计1000余万字,其中创作文学类作品(小说、报告文学、散文、诗歌)450余篇(部),创作戏剧类作品(戏剧、话剧、小戏小品)300余篇(部);创作广播影视类作品(广播剧、电影、微电影、电视剧)60余部,在这些作品中,共有100余部作品获省级以上奖项。其中,9部作品获河南省“五个一工程”奖,3部戏剧进京演出, 5部戏剧在全国、全省巡回演出,70余部戏剧、小戏小品、曲艺参加全国及省级戏剧赛事并获奖。9部大型现代戏和22个小戏被广州中童文化公司录制成光碟,在全国出版发行。她本人先后被评为河南省文化战线先进工作者、全省优秀文艺工作者、河南文联系统先进工作者、河南省劳动模范、全国文化系统先进工作者等,多次获得漯河市“巾帼建功”标兵、“三八”红旗手、优秀共产党员等荣誉称号,入选专业技术拔尖人才。 大型现代戏《母女恩怨》 陈解民是漯河文艺界德艺双馨的大家,更是知名的剧作家。天高云淡的秋日,记者见到了久违的陈老师,她一如多年前的恬淡与从容,和蔼的笑容让人顿感愉悦与放松。 陈老师从市文广新局戏工室退休后,过着深居简出的生活。面对全国各地源源不断的约稿,她笔耕不辍,捧出一部又一部新作,并在各类比赛中屡获大奖。目前,她为参加第三届美丽乡村国际微电影节大赛创作的微电影《圆房酒》正在后期剪辑中。 谈起40余年的写作生活,她说:“我是工人出身,写作机会来之不易,一生所求就是写出无愧于时代的作品和人民群众喜闻乐见的作品。” 坚持梦想 从车工到作家 “童年时,父亲就希望我长大后能当一名作家,这也是我自己的心愿。”陈解民的父母都是知识分子,受家庭环境影响,她自幼酷爱读书,各科成绩都很优秀,并在写作方面显出不一般的禀赋。然而,二十世纪六七十年代,身为教师的父亲在“文革”中受到冲击,直接影响她的求学之路。她没能继续学业,而是在市技工学校学车工,毕业后进入当时的市柴油机厂当了一名车工。 工厂生活是辛苦的,也是快乐的。作为为数不多的知识青年,陈解民时常被厂里安排写些激发干劲的广播稿,并一度担任厂里的广播员。 “当时接受的是工人阶级教育,工人师傅勤劳苦干、助人为乐、团结奋进的精神时常感染着我,我决心利用自己的才华为社会多做贡献。”陈解民说,她的人生观、价值观正是这个时期形成的,而热火朝天的劳动场面和富有时代气息的城市生活,也成为她日后文艺作品中的重要元素和重点关注对象。 白天上班,晚上写作,生产生活中的酸甜苦辣从笔尖缓缓流淌——年轻的陈解民没有因为劳累而停止自己的作家梦。18岁那年,她在当时的《奔流》杂志上发表了处女作——短篇小说《阵地》。随后,她快马加鞭,陆续发表多篇小说,受到杂志社编辑的重视和读者的好评。 《老夫老妻》剧照 1979年,在文艺创作上崭露头角的陈解民被调入当时的市文化局,专业从事创作。自此,她的创作呈现“井喷”之势:1991年,《攀登无止境》《“破烂”王》等二十余篇报告文学在河南人民出版社出版的《前进中的河南企业家》一书发表。1993年,长篇小说《黄埔魂》由河南人民出版社出版;报告文学集《燃烧的胸膛》由天津百花文艺出版社出版。1994年,中篇小说集《修女》 由天津百花文艺出版社出版;《梨花泪》等三篇中篇小说在《传奇故事》上发表;《丰碑》《东风原有主》等报告文学在《莽原》发表…… 她还创作诗歌百余首,其中包括为河南电视台电视剧频道成立七周年创作的长篇诗歌《靓丽的洋红色》、为河南电视台建党九十周年“七一”晚会创作的长篇诗歌《七月颂歌》、为市总工会“五一文艺晚会”创作的诗歌《师傅》等,并在《民君诗歌集》里选汇成册。 坚守创作理念 自办剧团演出 作为一名文思泉涌、能熟练驾驭各种体裁的作家,陈解民从来没有为写不出好作品而发过愁,却一度为自己的创作理念和作品得不到认可而苦恼。 曾有一个时期,受商品经济大潮冲击,以猎奇、暴力、色情等故事为创作内容的“地摊文学”一度风行,以致一些以真善美为主题、真实反映普通百姓生活的作品受到冷落。“这么多年,我在创作上坚持的根本原则就是弘扬主旋律、传播正能量,所以对社会上的一些负面东西看不惯,更不可能为了发表作品去迎合一些歪风邪气。”陈解民说。对此,一样热爱文学、深深懂她的爱人贾明君感同身受。经过商量,他们决定成立一个剧团,把自己创作的正能量戏剧作品排演出来,到基层群众中间演出,同时把中华民族传统美德和清风正气传送给老百姓。 办剧团搞演出,对于两个把灵魂安放在文学殿堂而没有任何从商经验的人来说,谈何容易?为此,陈解民的爱人辞去了公职,零起点学剧务和市场知识。当时,他们投入全部身家并且借了几千元钱,购买戏服、道具和舞台设备,遍访省内外聘请导演、演员,最终于2002年组建起自己的剧团——银鸽艺术团。谈起爱人对自己的支持,陈解民眼泛泪光:“他当时是团级干部,在文学创作上也很有才华,可是却放下了自己进机关当干部的机会,在创作上与我为伴。我一直很感激他,这些年,爱情的力量一直是我创作的动力。” 艺术团组建时,正是我国戏剧演出的低潮,不少剧团受市场大潮的冲击举步维艰,不少优秀演员因为没有演出机会而下岗。在这种情况下,银鸽艺术团的组建重新点燃了他们演出的希望。一开始,由于资金不足,艺术团常常面临吃了上顿没下顿的困境,陈解民和爱人却宁可委屈自己也不亏待演员。最困难的时候,不少演员流着泪对陈解民说:“只要能演出,我们宁愿不要工资,也要和你们一起挺过这个难关。”这些掏心窝子的话,激励着他们写好戏、排好戏、演好戏,叫响自己的品牌。 微电影《圆房酒》剪辑制作中 本子写得好,演员爱演,群众爱看,凭着对戏剧艺术的不懈追求,银鸽艺术团全体人员精心打磨每一个剧目,以闪亮的形象赢得了观众的喜爱和支持。一次,他们去舞阳钢铁公司演出后,公司负责人激动地走上舞台说:“我有三个想不到:想不到漯河人能写出这么好的剧本,想不到漯河有这么好的演员,想不到能这么感动观众!” 陈解民说:“我们排演的主要是现代戏,演的就是普通人生活中发生的真实故事,所以群众很喜欢看。每到一个地方演出,结束时都会有群众围着演员不让走,说唱出了他们的心里话,希望能多演几场。” 2002年到2012年,银鸽艺术团的演出遍及漯河城乡,还多次受邀到外地演出,为人民群众送上了一台又一台感人至深的好戏,并获得省、市奖励。《谁怕谁》《老夫老妻》《如此孝心》《怕村长》等一批优秀的剧目在社会上产生良好反响,并在全省举行的各类戏剧赛事中荣获17个奖项。 编剧办剧团,在河南是首例。这既是陈解民坚持自己文艺创作理念的自觉行动,也是她在文艺创作上的一种探索与实践。她走出书斋,与演员、观众共呼吸,感受他们的喜怒哀乐,反映他们的心声与诉求。“看到那么多群众喜爱自己的作品,我们很欣慰,觉得所有的付出都是值得的。” 2006年,银鸽艺术团带着作品《母女恩怨》参加河南省首届民间戏剧节大赛。这台戏一共只有5个演员,通过扣人心弦的故事情节和演员们精彩的表演,感动了全场的观众。当时的省文化厅董文建厅长激动地说:“一家民营剧团能够怀着强烈的社会责任感,写出这么一台感人至深的反腐倡廉剧,我本人非常感动。可以说,这是一部无愧于时代和人民的好作品。”我省著名戏剧评论家荆桦则说:“民营剧团应该走这样的路子——人少戏好!”这台戏被评为大赛金奖。后来,在第一届全省民营剧团戏剧大赛上,由他们夫妇撰写剧本、银鸽艺术团演出的作品《怕村长》又获得金奖。 由于精品不断,银鸽艺术团的名气越来越大,影响力从漯河扩展到全省,又从河南走向全国,而陈解民这位编剧也受到了更多业界同行的瞩目,全省各地的文艺宣传部门和剧团不断向她约稿。当时的漯河电视台《梨园春》节目特聘陈解民为每期节目创作排演一个小戏或小品剧本,她创下了每周推出一个新剧的纪录。 荣誉证书 坚持“二为”方针 新时代尝试新体裁 综观陈解民老师的作品,你会发现,风花雪月、虚无缥缈的故事并不多见,更多的则是反映社会现实和时代特征的现实主义作品。 正如陈解民老师所讲:文艺作品不仅反映生活、反映现实,还担负着一定的社会教化功能,如果“三观”不正,势必助长不良的社会风气,危害青少年的健康成长。正因为此,她在文艺作品中,始终坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的“二为”方针,以血肉丰满的人物故事弘扬新风正气。 银鸽艺术团成立之初,陈解民听说某邪教组织制造的轰动全国的惨案后大为震惊,便深入该邪教重灾区,采访受害群众。怀着悲天悯人的情怀,她创作出剧本《生日》,并立即组织演员排演。这是银鸽艺术团排演的首台现代戏,更是全国首个以反该邪教为题材的文艺作品,受到河南省委政法委领导的高度重视。剧本排出后,演出效果强烈。省委政法委等四个部门联合下文,在全省各地巡回演出,首场戏在郑州演出,河南省四大班子领导和省工会领导观看了演出,对剧本给予了高度评价。艺术团所到之处,都在观众中引起强烈反响。陈解民至今还清楚地记得,艺术团在开封市演出时,一些信邪教群众看得痛哭流涕,面对家人和亲友做出深刻反省,还有人追随剧团脚步从一个地方到另一个地方去看戏。他们说:“每看一遍都有一遍收获,让我们更加认清了邪教的危害。” 荣誉证书 为反映改革开放后人民群众崭新的精神风貌,她坚持深入企业、农村等基层一线采风,挖掘一个个生动感人的典型,以报告文学、广播剧等形式呈现在读者面前。 从早期的《丰碑》《东风原有主》等报告文学在《莽原》发表,到后期编撰或创作的大型报告文学集《来自内陆特区的报告》广播剧《警笛声声》《莲贞酒楼》《老兵》等,都在全省、全国范围内产生强烈反响。为把一批漯河功臣推向全省、全国,为让漯河这座内陆小城走向全省、全国舞台,陈解民不遗余力。其间,《卫士》《夕阳无限好》等30余篇报告文学在1991年出版的《踏着焦裕禄的足迹》和1993年经济日报社出版的《小平你好,中国第二次改革浪潮报告文学集》发表。 近年来,习近平在全国文艺工作座谈会上的讲话精神,让陈解民倍受鼓舞。她不断尝试新的素材和体裁,创作出微电影、电视剧、电影等一批反映新时代中国社会面貌的作品。在这些作品中,令陈解民感到欣慰的是,她两部作品获全国一等奖的第一名;小戏《调查》获中国第十一届群星奖金奖第一名;微电影《察访》在河南省纪检委、河南省微影协面向全国组织的“中原清风杯”反腐倡廉微电影作品征集活动中,荣获一等奖第一名,还代表河南省参加了“全国首届情系‘三农’微电影大赛”,并荣获了全国唯一的一部最佳编剧奖及全国“十佳影片奖”。 夫妻二人一起拿大奖 扎根生活以情感人 赢得观众读者认可 在陈解民家中,记者见到了一摞摞大红的荣誉证书,足足有上百本。这是她多年来参加各类比赛的获奖证书,每一本都饱含她的心血、汗水和才华。 熟悉陈解民的人都知道,不管是省、市级还是国家级部门组织的文艺作品大赛,只要她出手,奖项必不会落空。这些年,她的戏剧作品在河南上演并获奖,她还受邀为安徽、山东、江西、河北、湖南等省创作剧本,获奖率百分之百。尤其是她创作的大型倡廉剧本《市长的女儿》,获安徽省文化厅2016年“优秀创新戏曲剧目”奖及安徽省2017年度“十大名剧”奖,在全省巡回演出200余场。 采访时,记者问:您是如何做到能次次获奖的?她淡淡一笑说:“扎根生活,以情制胜。可以说,我的每一部作品都是醮着泪水写成的。” 艺术来源于生活,高于生活。陈解民说,作为一名作家,仅凭自己对生活的敏感和细致观察是远远不够的,要想写出打动人的作品必须深入人民群众的生活,了解他们的所思所想。自小生活在城市的她,对山村生活不熟悉,为写好作品,她多次走进大别山、太行山采风,一住就是大半个月,和村民们成了无话不谈的好朋友。 在写一名光荣殉职的时代英雄时,陈解民挖掘他的故事,多次流下了眼泪。写作过程中,她更是感动得不能自已。正因为每一部作品都糅进了她的真情实感,浸泡着她的眼泪,再加上她的提炼和升华,所以她的作品耐读、感人,充满人间大爱与正义,自然而然就在参赛作品中脱颖而出。 2017年,陈解民的创作硕果累累:广播剧《我有一个家》被河南省委宣传部评为2017年精品扶持项目;大型现代戏剧《女创客》在全国第三届“曹禺杯”优秀剧本征集中获提名奖;电影《我是一个兵》和42集电视剧《大河梨园情》在全国第三届“曹禺杯”优秀剧本征集中获入围奖;大型现代戏剧《中年梦》获河南省第四届黄河戏剧奖戏剧文学奖提名奖。 2018年,又是她的一个丰收年。新创作的广播剧《苏醒的土地》被河南省委宣传部评为2018年精品扶持项目;为市豫剧团创作的大型扶贫现代戏《挖山的人》已完稿;为安徽省全国时代楷模、安徽特警张劼创作的大型现代戏《生死对决》初稿已完成;根据沙河调戏剧创作的电影《坚守》正和影视公司洽谈拍摄事项;有两部新创作的剧本参加了全国各省的戏剧剧本征集活动,初评已入选,具体获奖情况年底前公布。除此之外,她对微电影《圆房酒》在中国美丽乡村第三届国际微电影节中获奖也充满了希望…… 获奖证书 在陈解民家里有这样一幅字:欣赏世界、品味人生。除了写作,他们夫妇每年都会抽出时间去世界各国旅游,体验不同的风土人情。陈解民说自己的每一天都是幸福的。这种幸福来源于夫妇二人对文学事业的共同坚守,来源于人民群众对自己作品的喜爱和认可,还来源于她笔下一个个充满正能量的、鲜活的人物形象…… 她愿用自己的余生去创造、品味、享受这种幸福。 (注:本文写于2018年,陈解民老师现为漯河市戏剧家协会名誉主席) |

市文联电话:0395-3133887 豫ICP备20021530号-1

Copyright © LHWL.ORG.CN. All Rights Reserved.